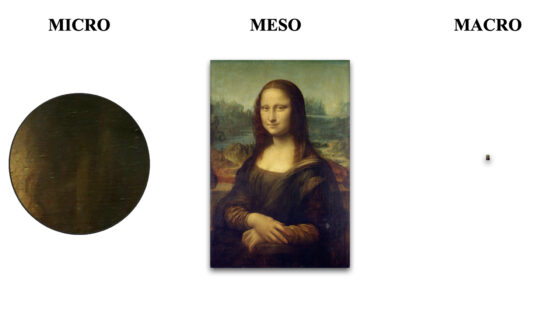

A che distanza si deve guardare la vita per poterla comprendere? La domanda, apparentemente semplice, nasconde il dilemma più profondo della biologia moderna. Immaginiamo di trovarci di fronte alla Gioconda. Se ci avviciniamo troppo, fino a premere il naso sulla tela, vediamo solo un groviglio di pigmenti, una crepa nella vernice, un dettaglio privo di senso. Se ci allontaniamo troppo, il capolavoro si riduce a una macchia scura e indistinta. Solo alla giusta distanza emerge il mistero: un sorriso enigmatico, un paesaggio sfumato, l’armonia dell’insieme.

Per decenni, gran parte della biologia ha commesso l’errore di guardare la vita troppo da vicino. Questa ossessione per il dettaglio, nota come riduzionismo, ha spinto la ricerca a sezionare la realtà nei suoi componenti più piccoli – i geni, le singole proteine – convinta che smontando l’orologio si potesse capire il concetto del tempo. Secondo il Professor Alessandro Giuliani, biofisico e dirigente di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità, questa è la causa di una vera e propria “miopia scientifica”: ci siamo persi nell’analisi dei pigmenti, dimenticando il volto della Gioconda.

Il Dogma Infranto: L’Errore di Cercare la Causa nei Singoli Geni

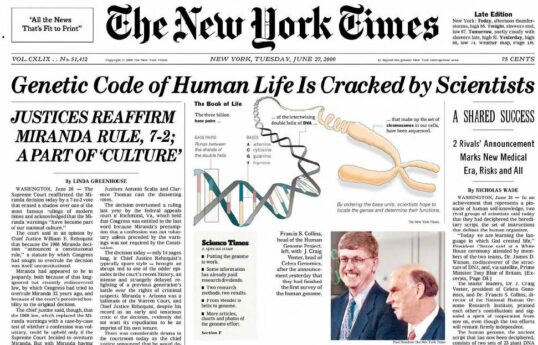

Questa visione ha raggiunto il suo apice e, paradossalmente, il suo punto di rottura nel 2000, con il completamento del Progetto Genoma Umano. L’idea era di aver finalmente “decodificato il codice della vita”, trovando il “gene per” ogni malattia. Eppure, quella che Giuliani definisce una “ubriacatura” collettiva ha portato a una sorprendente sobrietà. La mappa genetica si è rivelata non un manuale di istruzioni, ma un “elenco telefonico”: conoscevamo i numeri, ma non sapevamo nulla delle persone, né delle conversazioni che avvenivano tra loro. L’errore, si comprese, non era stato nella tecnologia, ma nella filosofia di fondo. Si è scoperto, ad esempio, che quasi l’87% dei geni può essere collegato al cancro. Ma, come sottolinea il professore con logica stringente, “se tutto è causa, allora nulla è causa”. L’idea che un gene mutato equivalesse a una malattia si è rivelata una semplificazione insostenibile. La vita, semplicemente, non funzionava così.

L’arco della cattedrale: dove i mattoni diventano architettura

Se la verità non risiede nei singoli geni, dove dobbiamo guardare? Per rispondere, Giuliani ci invita a lasciare il laboratorio ed entrare in una cattedrale. Se la analizziamo a livello della chimica della pietra (la microscala), non capiremo mai la differenza tra un edificio romanico e uno gotico. Se la guardiamo dall’alto, vedendone solo la pianta a croce tipica di tutte le chiese (la macroscala), ne perderemo i dettagli costruttivi. Il segreto, la chiave per comprendere l’intera architettura, risiede nell’arco: la struttura geniale che mette in relazione la forma generale dell’edificio con la tensione dei singoli mattoni. È lì, in quel livello intermedio chiamato mesoscala, che le forze si distribuiscono, le parti dialogano e l’intero progetto acquista un senso. In biologia, la mesoscala è il cuore pulsante della vita: è il livello dei tessuti, delle reti di interazione tra proteine, delle complesse ecologie microbiche. In una parola, è il livello delle relazioni.

Per esplorare questo territorio, Giuliani ha sviluppato con dei colleghi americani l’Analisi delle Ricorrenze (RQA). Più che un semplice strumento matematico, è un cambio di filosofia. Invece di imporre al sistema una legge dall’esterno, la RQA “ascolta” i suoi ritmi interni, le sue periodicità, i suoi pattern emergenti. Rileva le “abitudini” di un sistema complesso, svelandone l’ordine intrinseco senza bisogno di conoscerne ogni singolo componente. È uno strumento per vedere l’orchestra suonare, anche senza dover leggere lo spartito di ogni singolo musicista.

Guardare alla patologia con un approccio sistemico

Questa nuova prospettiva illumina con una luce diversa un fenomeno tanto comune quanto drammatico in oncologia: la dormienza tumorale. Perché un cancro può riapparire, spesso più aggressivo, dopo anni di silenzio e apparenti successi terapeutici? La medicina convenzionale, focalizzata sull’uccidere le cellule in rapida proliferazione, fatica a dare una risposta completa. La visione complessa del Professor Giuliani, invece, vi legge una sofisticata strategia biologica, che può essere compresa attraverso una potente analogia tratta dal mondo della botanica.

Immaginiamo un bosco di conifere, come le foreste di pini della California. Molte di queste specie hanno sviluppato un meccanismo di sopravvivenza straordinario noto come serotinia: le loro pigne sono sigillate da una resina resistente e si aprono solo se esposte al calore estremo di un incendio. Il fuoco, quindi, da catastrofe si trasforma in un segnale di rinascita.

bosco di conifere, come le foreste di pini della California. Molte di queste specie hanno sviluppato un meccanismo di sopravvivenza straordinario noto come serotinia: le loro pigne sono sigillate da una resina resistente e si aprono solo se esposte al calore estremo di un incendio. Il fuoco, quindi, da catastrofe si trasforma in un segnale di rinascita.

Ma il punto cruciale, e più profondo, è un altro. La scienza ecologica ci insegna che il fuoco non si limita a selezionare i semi più forti già esistenti; può esso stesso diventare un motore di cambiamento. In condizioni di stress estremo, i meccanismi biologici possono indurre una sorta di “rimescolamento” genetico ed epigenetico accelerato. Il fuoco, in pratica, non solo apre la pigna, ma può contribuire a “forgiare” semi con nuove combinazioni di tratti, rendendoli pionieri pronti ad adattarsi a un terreno completamente trasformato, arido e ostile. Senza l’incendio, la riproduzione della foresta seguirebbe percorsi più stabili e con minore variabilità.

Ora, applichiamo questa logica al cancro. La chemioterapia può agire esattamente come quell’incendio. È uno stress catastrofico che spazza via la massa tumorale in attiva proliferazione ma, allo stesso tempo, crea una pressione selettiva immensa e può “risvegliare” o forgiare una popolazione di cellule “pioniere”: le cellule dormienti o quelle intrinsecamente resistenti. Queste cellule non solo sopravvivono all’attacco, ma, esposte a un ambiente così ostile, possono attivare meccanismi di adattamento e mutazione accelerati.

Quando la “foresta” del tumore ricresce, non è più quella di prima. È una foresta di pionieri, nata dai sopravvissuti più adattati e variabili, spesso più aggressiva e resistente alle terapie successive. Questo ci spiega che “fare la guerra” al cancro con un approccio puramente distruttivo è una strategia che rischia di essere controproducente. Forse, l’obiettivo futuro non dovrebbe essere solo quello di “bruciare la foresta”, ma di imparare a gestire l’intero “ecosistema” del tessuto, per impedire a questi semi pionieri di mettere nuove, e più pericolose, radici.

La Scienza come Artigianato della Bellezza

Eppure, questa visione complessa si scontra con una realtà dominata dalla semplificazione. In un mondo iperspecializzato e dominato dai dati, l’approccio complesso del Professor Giuliani ci mette in guardia contro un rischio finale: confondere la correlazione statistica con la causalità. Con una mole enorme di dati a disposizione, è fin troppo facile trovare associazioni apparentemente significative ma del tutto casuali. Senza un modello teorico, senza la comprensione del contesto, la statistica diventa uno strumento per “scegliere i dati che più ci piacciono” (in inglese per descrivere questo atteggiamento si usa l’espressione cherry picking, scelta delle cigliegie) e che confermano le nostre ipotesi, invece che per esplorare la realtà.

Ma se questa tendenza è pericolosa nella ricerca, diventa addirittura disastrosa quando si trasferisce alla pratica clinica. È qui che entra in gioco una delle pratiche più radicate e dogmatiche della medicina moderna: l’uso dei protocolli. Il protocollo medico, infatti, è la diretta applicazione di una logica statistica cieca: è pensato per un “paziente medio” che, di fatto, non esiste. Ogni individuo è un sistema complesso, un’ecologia unica il cui percorso di malattia non può essere ridotto a una media.

Allora perché i protocolli sono così diffusi? La risposta, avverte Giuliani, non è scientifica, ma sociologica. In un mondo terrorizzato dal rischio e dalle cause legali, i protocolli sono diventati uno scudo protettivo dietro cui la pratica medica può ripararsi, abdicando alla responsabilità della scelta individuale. Il risultato è un processo che atrofizza il pensiero critico del medico, sacrificando l’osservazione del caso singolo sull’altare della standardizzazione. È la vittoria della tecnica sulla scienza, e della burocrazia sulla conoscenza.

La lezione di Alessandro Giuliani, in definitiva, è un richiamo a un modo più umile, profondo e potente di fare scienza. Ci ricorda che questa, nel suo nucleo più autentico, non è un’industria che produce dati o una caccia a risultati significativi, ma un’attività artigianale, più simile a quella del falegname che a quella del manager.

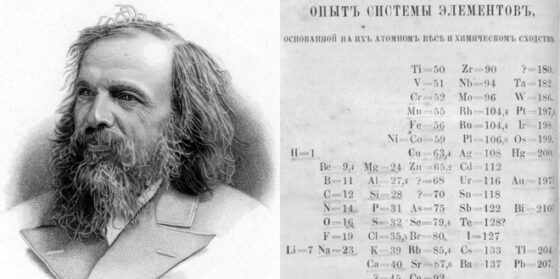

Il suo motore primo, infatti, non è la ricerca di un’utilità immediata, ma qualcosa di molto più profondo. È la stessa spinta che guidò Dmitri Mendeleev quando, nel 1860, non sapendo nulla di atomi o elettroni, ordinò gli elementi chimici ispirandosi all’armonia delle ottave musicali. Così facendo, non solo mise ordine nel conosciuto, ma previde con incredibile precisione l’esistenza di elementi scoperti 120 anni dopo la sua morte.

La più grande lezione della complessità, forse, è proprio questa. La scienza non è solo uno strumento per risolvere problemi, ma un modo per partecipare a un dialogo con il mondo, spinti da un movente fondamentale: la ricerca dell’ordine nascosto, della bellezza e della sinfonia che la natura suona incessantemente, in attesa che qualcuno, guardando alla giusta distanza, abbia la pazienza e la meraviglia di ascoltarla.

Per approfondire il tema ascolta il video talk con il prof. Alessandro Giuliani

Redazione

Ultimi post di Redazione (vedi tutti)

- Verso la Chiave per Rallentare l’Invecchiamento del Cervello - Ottobre 16, 2025

- La Farmacia nel Cervello: Viaggio Scientifico nell’Effetto Placebo, tra Potere Curativo e Pericolose Illusioni - Settembre 25, 2025

- Basta guerra al cancro: “Possiamo rieducarlo”. La nuova frontiera della ricerca, con l’Italia in prima linea - Settembre 23, 2025